臨床データ管理システム「QREXIA」が

データマネジメントを効率化

「市民の健康に寄与する質の高い医療を提供すること」を理念に掲げる大阪市立大学医学部附属病院。同院は、大阪市唯一の大学病院として、高度な総合医療を地域に提供しています。37の診療科、965の病床を有し(令和2年11月現在)、医療安全や患者サービス向上のために業務プロセスの見直しや臨床データ管理の改善を推進しています。同院の診療を検体検査で支える中央臨床検査部は、臨床検査室を運営するための国際規格 ISO 15189認定を取得し、検査の迅速さと正確さを向上するために、InterSystems Data Platform を基盤にしたトラストブレイン社のQREXIA(クレシア)を導入しました。

5社の検体検査パッケージを比較検討しトラストブレイン社のQREXIAを採用

大阪市立大学医学部附属病院の中央臨床検査部が、検体検査パッケージシステムにトラストブレイン社のQREXIAを採用した背景について、同部の山下亘氏は次のように振り返ります。

「2019年に電子カルテを基本として、院内のシステムをパッケージ製品でリプレースするプロジェクトがスタートしました。その一環として、検体検査システムもパッケージ製品へのリプレースを検討することになったのです。ただ、検体検査システムが接続する検査システムには、多種多様な機器があり、データを取得するためのインターフェースも様々です。ASTMやHL7のように標準化された規格もあれば、RS-232Cのような昔ながらのシリアル転送しか利用できない機器もあります。そのため、本当にパッケージ製品で対応できるかどうかが、中央臨床検査部にとって大きな課題となっていました」

以前から導入されていた検体検査システムは、トラストブレイン社によるサポートによって、多種多様な検査機器との連携を実現し、現場で働く検査技師の方々からも、処理性能や使い勝手の面で高い評価が得られていました。そこで山下氏は「病院の方針にしたがって、5社の検体検査パッケージ製品を比較検討することにしました。

実際に検査機器を販売しているベンダーから、検体検査パッケージ製品のデモンストレーションなどを見せてもらい、現場のスタッフが使い勝手などを評価しました。そうした比較検討の結果、トラストブレイン社のQREXIAが選ばれました」と説明します。

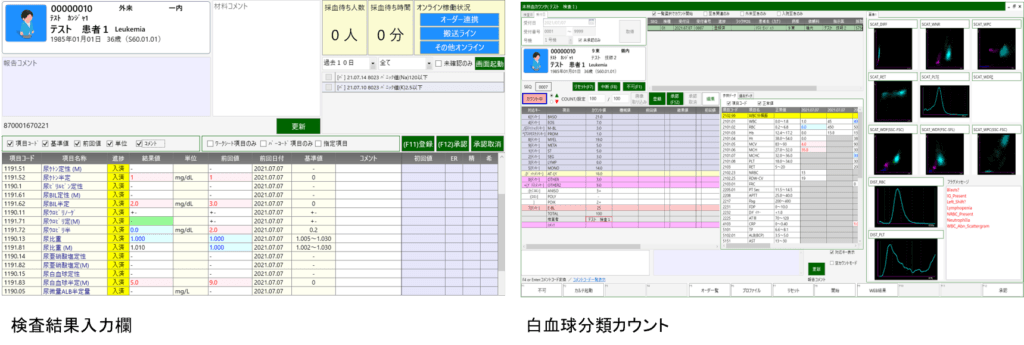

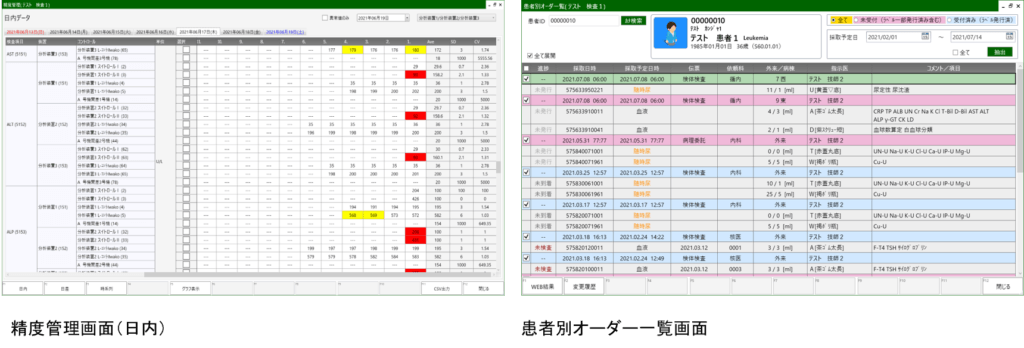

トラストブレイン社のQREXIAが高く評価されたポイントは、院内で利用されている検査機器との連携とデータベースの高速処理、そしてユーザーインターフェースの部分でした。山下氏は「現場のスタッフが高く評価したのは、同じ作業を行うために、どれだけ少ないクリック数や画面遷移で処理できるかどうかでした。検体検査は膨大なオーダー量になります。それらを間違いなく的確に処理するためには、必要最低限のクリックや確認画面で作業できなければなりません。比較検討した他社のパッケージは、どうしてもクリック数が多くなってしまったり、必要な情報を1画面で確認できないなど、使い勝手の面で不便さが指摘されました」と話します。

InterSystems Data Platformへの高い知見を活かしてQREXIAを開発

検体検査パッケージシステムQREXIA の開発とサポートに携わってきたトラストブレイン社の古西氏は、山下氏が評価した使い勝手に配慮した開発の背景について、次のように説明します。

「QREXIA はデータベースにInterSystems Data Platformを採用し、サーバとクライアント間の接続はSOAP(Simple Object Access Protocol)を利用しています。

また、クライアントの開発では、WPF(Windows Presentation Foundation)によって、データベース上のClassPropertyなどの要素とデータをバインディングすることで、画面表示を容易かつ柔軟にカスタマイズできる構造になっています。そのため、パッケージ製品でありながら、現場のニーズに合わせた柔軟な対応を実現しました」 QREXIA がInterSystems Data Platformを採用した利点について古西氏は「システム更新前は検体検査に係わるサーバが5つもありました。今回の更新により、パフォーマンスを落とすことなく、肥大化されたシステムのダウンサイジングに成功しました。加えて、物理サーバから仮想サーバへの移行と整理を実現し、メンテナンス性の向上とコストダウンにも貢献しました」と成果を話します。

常時100を超えるバックタスクを高速かつ円滑に処理するInterSystems Data Platform

2021年5月から運用を開始した検体検査パッケージシステムQREXIA を採用した効果について、山下氏は「InterSystems Data Platformの採用による処理の高速化については、仕組みとしては理解しています。

ただ、これまで使用していた検査システムもInterSystems Data Platformを使っていたので、処理スピードに不満はありませんでした。QREXIA は、さらに高速化されていると思います。性能面での評価もさることながら、我々はサポートの丁寧さに注目しています。カットオーバーに至る段階で、トラブルがありましたが、インターシステムズ社のシステムエンジニアが当院まで足を運んでくれ、きめ細やかに対応してくれました。それだけサポートがしっかりしていれば、長く使い続けても安心だと受け止めています」と話します。

同院の検体検査施設では、50台を超える検査機器が稼動しています。それらの機器からのデータ通信に加えて、電子カルテや検体搬送システムに、採血管準備システムなどとも連携し、100を超えるバックタスクの処理が求められます。古西氏は「タスクのリアルタイム処理、各クライアントからの応答処理も含め、そのような状況の中でもInterSystems Data Platformは、常に高い性能を発揮しています」と評価します。

蓄積される検査データを活用し、検査機器データの標準化やAIを検討

検体検査パッケージQREXIA では、検体検査の効率化を向上させるために、検体搬送システムの制御にも対応しています。その効果について山下氏は「多くの病院では、検体検査システムと、検体を搬送する機器の制御システムは分断されています。しかし、当院ではQREXIA と連携し制御できるようにしたことで、搬送も含めてすべて一つのシステムでコントロールできる体制を整えました。その結果、決まったルートしか搬送できなかった検体の移動が柔軟に設定できるので、より迅速で確実な検査が可能になりました」と話します。

さらに、今後の取組について山下氏は「まずは、検体検査システムと検査機器データの標準化に取り組みたいと考えています。標準化の推進にあたっては、InterSystems IRIS for Healthへの更新も検討しています。近い将来には、蓄積されたデータを活用して、リアルタイムでチェックできる精度管理の実現も目指していきます。そのためには、AIなども積極的に活用して、検査データから異常な兆候をリアルタイムで検知できるシステムなどをトラストブレインと協力して構築できればと考えています」と展望を語ります。

お客様ご紹介

大阪市立大学医学部附属病院

所在地:大阪市阿倍野区旭町1-5-7

設立: 1925年10月

概要:

大阪市内唯一の大学病院。37の診療科、965の病床を有し(令和2年11月現在)、地域医療における中核病院として、高度な総合医療機関の役割を担い、厚生労働省から地域がん診療連携拠点病院として指定を受けている。