検査・医療情報管理システムを開発し、安全で効率的な医療情報の収集と提供を実現

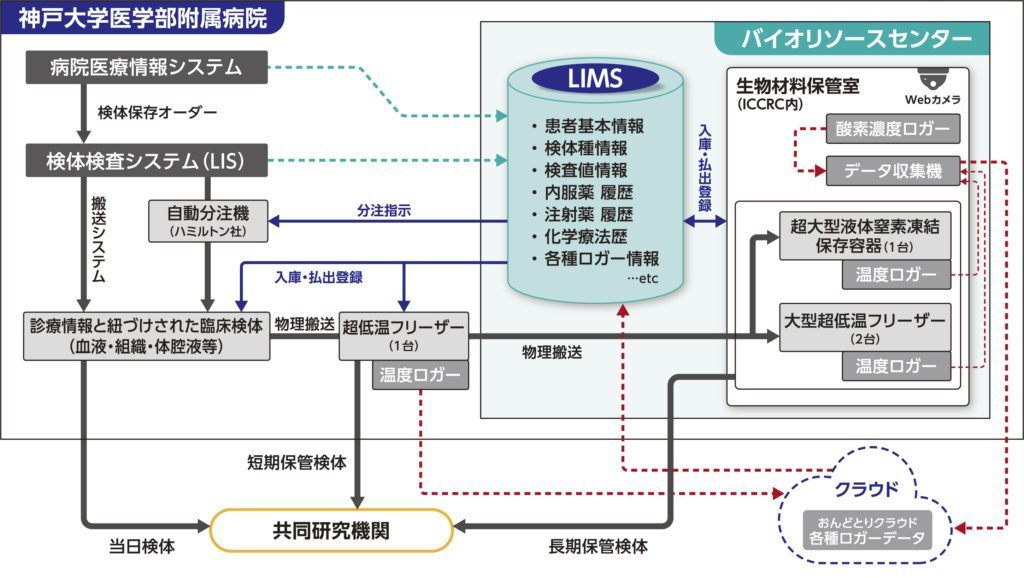

2019年4月、神戸大学医学部附属病院に「神戸大学医学部附属病院バイオリソースセンター」が設立されました。同センターは、「ニーズドリブン」型バイオバンクを指向し、検体の利活用率を飛躍的に高めるために、バイオバンク検体・医療情報管理システム(LIMS)をシスメックスと共同で開発しました。同システムの開発には、InterSystems IRISデータプラットフォームが採用され、多様な検査システムからの情報を統合し、ニーズに沿ったヒト検体+医療情報の収集と提供を実現しました。

医療現場での情報を安全かつ効率的に運用するために、医療情報システムの統合は喫急の課題であり、インターシステムズでは医療機関のシステム統合環境構築を支援しています。

バイオリソース事業の促進に向け産官学が連携で一般社団法人を設立

「神戸大学医学部附属病院バイオリソースセンター」設立の意義やセンターの役割について、神戸大学医学部附属病院バイオリソースセンターのセンター長 松岡広氏は、次のように説明します。

「当センターは、バイオリソース利活用の新しい形を目指して設立されました。研究開発に従事する研究者には対象分子が本当に機能しているのか、実臨床検体でworkするのか、候補コンパウンドは患者体内で機能するのか、実用化されたとき本当に必要とされるのか、といった不安があります。また、従来のバイオバンクには、利活用率や検体の科学的・経済的・社会的な価値の向上にはどうしたら良いか、という課題がありました。こうした課題を解決するために、研究者などのニーズに沿った「ヒト検体+医療情報」を提供できる『ニーズドリブン』型バイオバンクを指向してきました」

従来のバイオバンクでは、製薬企業などの外部の研究機関に向けて、バンクで管理している検体情報のカタログを提供していました。そうした既存の運用方法に対して、「神戸大学医学部附属病院バイオリソースセンター」では、神戸大学・神戸市・神戸医療産業都市推進機構・シスメックスが共同して設立した、一般社団法人BioResource Innovation Hub in Kobe(BRIH-K)がセンターと利用者をつなぐハブとして機能しています。BRIH-Kは、バイオリソースのカタログを提供するのではなく、積極的に外部研究機関から検体へのニーズを収集します。そして「神戸大学医学部附属病院バイオリソースセンター」が、そのニーズに合わせた検体情報を提供することで、ニーズドリブンな仕組みを構築しました。その結果、同センターの利活用率は飛躍的に向上しました。松岡氏は「2020年6月から運用を始めて、約1年で30件を超える共同研究を開始しました。この数字は、国内では我々の予想を超えるものです」と成果を報告します。

「ニーズドリブン」型バイオバンクを支えるバイオバンク検体・医療情報管理システム(LIMS)

「神戸大学医学部附属病院バイオリソースセンター」では、ニーズに適した検体・医療情報を提供するために、バイオバンク検体・医療情報管理システム(LIMS)を開発しました。そのシステムの概要について、バイオリソースセンター 副センター長 宮田吉晴氏は、次のように説明します。

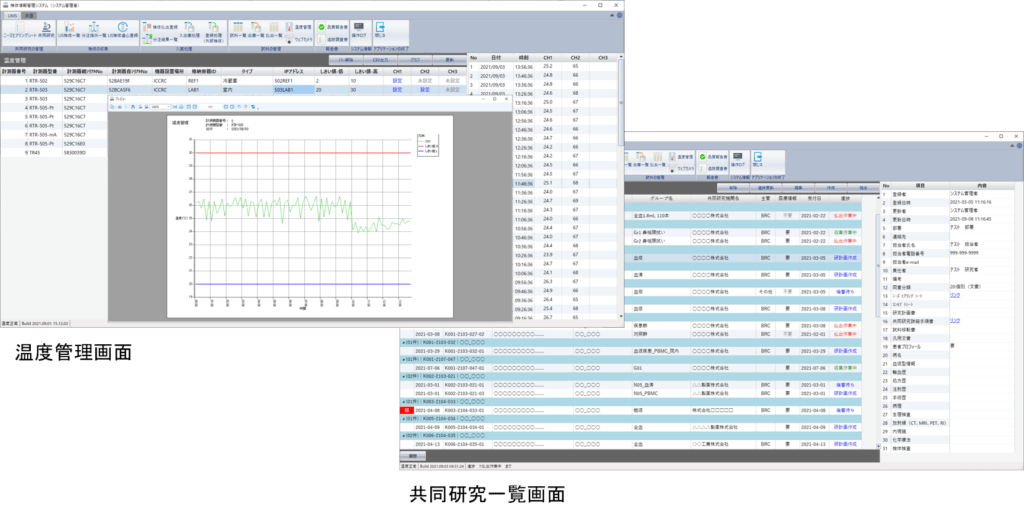

「LIMSは臨床研究のため、神戸大学医学部附属病院の病院医療情報システムや検体検査システム(LIS)と連携し、患者基本情報検査結果や病歴情報、内服薬や注射薬などの処方歴といった診療情報を検体と紐づけして管理するシステムです。さらに、おんどとりクラウドサービスとも連携しディープフリーザー・液体窒素タンクの温度計や酸素濃度計などの各種ロガーデータも自動的に保存される仕組みを構築しました。また、臨床研究は倫理審査委員会で審査・承認を受ける必要があり、個人情報が十分に保護されている事が重要です。LIMSによって高いセキュリティのもとで共同研究で収集が必要な臨床検体を的確に保存・提供できるようになりました」

LIMSを活用して、バイオリソースセンターで業務を担当している特命技術員の河野瑠璃氏は、その特徴や効果を解説します。

「センター開設の当初はLIMSが稼働していませんでした。そのため、手作業で検体をチェックしていました。LIMSが導入されてからは、業務の効率が飛躍的に向上しました。現在は、同時進行で15件の依頼に対応できるようになっています」

LIMSの効果について宮田氏は「センターの業務にLIMSを活用することにより業務フローが統一化され、ヒューマンエラーの減少にもつながっています。現在のLIMSは、検体の入庫や払い出し登録などにも対応し、臨床検査技師や事務職員の業務負担の低減にも貢献しています」と補足します。

LIMS開発を担ったシスメックスCNAとトラストブレイン

LIMSの開発にあたっては、臨床検査情報システムを提供するシスメックスCNAと、医療系システムでは実績のあるトラストブレインが協力しました。シスメックスCNA新規事業部 部長 脇元立氏は、次のように説明します。

「我々は、縁の下の力持ちの立ち位置で、全体のマネジメントやハードウェアの選定、ロガー管理などのディレクションを担当しました。松岡先生や宮田先生方ともビジョンを共有し、お手伝いしてきました」

また、同部主任の八石寛樹氏は、具体的な取り組みを補足します。

「LIMSを稼働させるハードウェアを検討する段階で、データベースの冗長化などのミッションクリティカルな構成を検討しました」

そして、LIMSの開発を担ったトラストブレインの医療事業部 マネージャーの古西一紀氏は、データベースの選定について、以下のように振り返ります。

「LIMSの構想では、外部との連携が非常に多かったので、相互連携性の高いデータプラットフォームを採用するべきだと考えていました。そこで、InterSystems IRISでの開発を決めました」

構築されたシステムでは、病院情報システムのDWHと ODBC(Open Database Connectivity)で接続しています。また、検査部門とはSOAP(Simple Object Access Protocol)で連携し、分注機とはファイルでのやり取りなど、InterSystems IRISが提供する多彩なデータ連携機能を活用し、LIMSの要件に適合するデータ収集や交換を実現しました。古西氏は「InterSystems IRISには、豊富な連携方法が標準ライブラリとして用意されています。よって、全ての連携をInterSystems IRISのみで実現できました。また、LIMSの開発途中では、新たな連携や機能の要望も加わり、アジャイル形式の対応となりましたが、この部分でも、InterSystems IRISを選んで正解だったと思います」と評価します。

LIMSの多拠点への展開など近隣や全国の病院との連携も目指す

「神戸大学医学部附属病院バイオリソースセンター」のセンター長補佐・R&D担当の中村清香氏は、現在のセンターの取り組みについて、次のように話します。

「当センターでは学内・学外の研究者のアイデアを可能な限り迅速に臨床研究という形に発展させることで多くの共同研究に取り組んでいます。ただ、当病院だけでは集められない検体の要望も増えています。こうした課題に応えていくためには、さらなる検体情報の収集と蓄積が求められています」

この課題に対して、松岡氏は大きな構想を描いています。それは「地域密着型のバイオバンクの必要性です。近隣や全国の病院、それに人間ドッグなどと連携し、ヒト検体+ 医療情報をLIMSに集約するネットワークの構築が求められています。そのためには、近隣や全国の病院に、LIMSの簡易版のようなシステムを提供し、その『子LIMS』とバイオリソースセンターが連携し、より多くのニーズに応えていきたいと考えています」と展望を語ります。

お客様ご紹介

神戸大学医学部附属病院 バイオリソースセンター

所在地 神戸市中央区港島南町1-5-1

設立 2019年4月

概要 ニーズドリブン型バイオバンク